( أيها المناضلون، أردت أن أنقذ نفسي بالأعمال )

جان بول سارتر

عبر النفق المظلِم

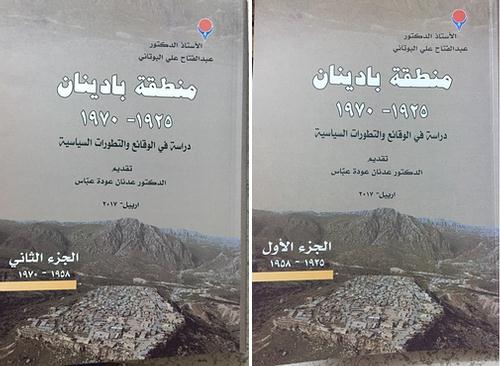

الكتاب الأحدث للمؤرخ الأكاديمي الكردي ورئيس الأكاديمية الكردية في هولير الدكتور عبدالفتاح علي البوتاني” منطقة بادينان 1925-1970: دراسة في الوقائع والتطورات السياسية: تقديم الدكتور: عدنان عودة عبّاس “، من منشورات الأكاديمية الكردية في أربيل 2017 في جزئين من القطع الكبير” ج1في632 ص، ج2 في 810 ص “، ربما يشكّل الكتاب الأخطر له بأرشيفه الهائل، وما يفصح عنه هذا الأرشيف ” الملغَّم ” من إرادة بارعة للمؤلف في حشْد هذا الكم الهائل من الوثائق المخيفة بمحتوياتها حقاً، وما اعتبرتُه بوثائقية” الجاشية: العمالة ” في التاريخ الكردي عموماً، وما تشتمل عليه المفردة هذه في صيغتها المحلّية قبل غيرها من دلالات، وإمكان تعميمها لتسمّي كل متواطىء مع عدو بني جلدته.

والكتاب يتقاسم التاريخ الطويل: الجزء الأول، يمتد ما بين ” 1925-1958 “، والثاني، كما هو متوقَّع ما بين ” 1958-1970 “، ولكل فسحة تاريخ فسحة وقائع وصناع وسخونة متحولات.

وإذا كنت قد تعرَّضت للبوتاني في كتاب مستقل” اليد والقفاز، أربيل، 2016 ” لاستحقاقه مؤلَّفاً كاملاً باسمه، فإن هذا الذي أحاول تقديم قراءة مختصرة/ سريعة له، يكاد يحيل إليه كل ما أثاره من مؤلفات سابقاً، أو يحيل مضمونه على كل ما تناوله تأريخاً وتوثيقاً في التاريخ، على مدى أكثر من أربعة عقود زمنية، رغم اعتقادي الكامل، ولعله لا يعنيني وحدي، كما أنني لست الوحيد الذي يشدد عليه، أن الكتاب ليس بحجمه قبل كل شيء، إنما بمحتواه، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر، فإن البوتاني الذي أراني ميالاً إلى توصيفه بـ” المخبَر الوثائقي “، إذا كان قد تعرَّض لمنطقة بادينان الملاصقة للموصل الآن، وتستغرقها برارٍ وشعاباً وجبالاً وأمواهاً، وثروات باطنية وخارجية، وهي في نطاق زمني معلوم درسياً ” 1925-1970 “، جغرافياً وتاريخياً وسياسياً ” والأخيرة هي العلامة المفصلية في أس الكتاب، انطلاقاً من محورية السياسة في تاريخ المنطقة عموماً، وفي التاريخ العراقي الحديث خصوصاً، والتاريخ الكردي الذي يبحث عن سنن نضجه بشكل أخص”، فإنه يمضي إلى ما هو أبعد من حدود القول السياسي من جهة، والمفصل التوثيقي الذي لا بد أنه يمثّل كابوساً بالنسبة لمن يجدون أنفسهم داخله بأسمائهم وهم أحياء، أو من يعنيهم أمر هذا التوثيق الدامغ من جهة ثانية، أي حين يكون المبتغى من كتاب اثنيني” في جزئين “، تنبيه الخاصة إلى الصدوع والأنفاق التي يتسلل منها الأعداء التاريخيون ليس إلى داخل المجتمع الكردي ويزيدون المفتّت فيه تفتيتاً أكثر، وإنما إلى ذاكرته الجمعية، وقراءة ذهنياته التي تعيش احترابات تسهم في بلبلة مفهوم الكردي اسماً ومسمَّى، ولزوم إماطة اللثام عن كل ذلك، إي تنبيه العام بالترادف، لئلا يعتبر أي كردي، أنى كان موقعه، أنه في حل مما جرى ويجري، فلا براءة ذمة تاريخياً لمن يصمت عن الجاري، حيث لا أدل على هذا الإشهار في خطورة المسئولية من إجراء المؤلف نفسه، وقد استشعر مسئولية جغرافية وتاريخية، أو لحظة وضعهما في بوتقة مفهوم واحد” سياسية “، فكان هذا الكتاب حصيلة سنين طوال، وليستمر، بالتأكيد لعقود طوال.

الجاشية كفكرة ناخرة

وفكرة ” الجاشية ” مستمدة من الواقع الحياتي اليومي، ” من الجاش: الجحش ” علامة تبعية للأعداء، ودلالة الكلمة وسيميائيتها” قابلية الحيوان: الجحش للركوب: الامتطاء “، وتحقيره، وهو اسم/ لقب ألحِق بالجاشيين من الراحل ملا مصطفى البارزاني، وبقي متعدي المكان، أو يصلح لأن يشمل كل من يعادي بني جلدته، ويكون ذيلاً لأعداء شعبه، وأمته وقوميته كردياً.

الجاشية لا تعود مجرد تبعية، إنما هي انسلاخ عن الهوية الجمعية، وحرب عليها، ويمكن النظر فيها والأخذ بها على أنها جديرة بأن تعتمَد في أمكنة أخرى، لمَا لها من عميق أثر وإيلام لائق.

والجاشية لا تُضِل من يعتمدها للتعرف إلى مستوياتها، حيث ” الجحش “أخفض حيوان يمكن ركوبه، وتحميله أثقالاً، إلى جانب الاستخفاف به، أي بوصفه حيوان عبور من مكان إلى آخر، إنما أيضاً مرتبط بالتوقيت، لتكون الجاشية: جسدية ونفسية وفكرية، تبعاً لنوعية ” الخدمة ” المقدَّمة للأعداء، حين ينقلب الجاشي نفسه حيوان ركوب وغير معطى قيمة لها وزنها.

صحيح أن الجاشية سليلة المكان، وتصلنا بطبيعته البرية والجبلية أكثر، سوى أن المكان يعطي قيمة لكائنه الحيواني من خلال دوره، والجاش مخفَّف ” الجحش ” تخريج بهائمي لحيوان زُجَّ به في خانة الاستصغار الاعتباري، أي الحمار بالذات، حيث لا يؤخَذ به وزناً، وهو القريب براكبه من الأرض، فما بالك بولده” الجحش ” وقد تم تكريده وتسييده في دائرة أجندة المقولات التي تتداولها ألسنة الكرد الذين يقيمون فصلاً كلياً بين المنذورين لخدمة أعدائهم والمحافظين على نسبهم وحسبهم الكرديين بالمعنى القومي، وبالتالي، يظل الجاشي مطية الآخر، وهوية الذات التي تفسخت وقد باتت طوع ذلك الآخر، وقد لا يجانبني الصواب إن قلت أن البوتاني وهو مقبل على مباشرة كتابة عمله، كان في ذهنه مجموعة خيارات عنوانية دلالةً، في صدارتها ” الجاشية في منطقة بادينان “، وأن هذا العنوان يظل ساري المفعول بمغزاه إلى الآن وما بعد، لأن الأعداء لم ينتهوا، والذين في نفوسهم، أو علانية يمدون رقابهم للأعداء بصور شتى مرئيون.

ملحمة بادينان الخاصة

ثمة بادينان على الأرض بمفهومها الجغرافي، وثمة بدينان في الذاكرة الحية بأطقمها من المشاعر والانفعالات والتصورات والهواجس، ولدينا بادينان على الورق هنا وهناك، إنما ثمة بادينان تلك التي يعرفها المؤلف، ما كانته، وما تكونه وما يجب أن تكونه مبنى ومعنىً، وهذا من شأنه النظر في طريقة إخراج بادينان إلى نص مركَّب يلتقي فيه التأريخي والتوثيقي، إنما دون نسيان الرؤية السياسية بمفهومها الثقافي الأكثر عمومية، من منظور الحقيقة التاريخية، والأكثر خصوصية إذ تنوسم بطابعها الكردي وحق المكان في التعريف باسمه، أي إن المؤلف لا ينسى مشاكل التاريخ المعتَّم عليها كثيراً، والضريبة التي يقدّر نوعها وهو يعرّف ببادينان وأهل بادينان وارتباط بادينان بعمومية المكان الإقليمي: الكردستاني، وامتداد المثار باسمها بما هو متعدٍّ لحدودها، ومن يجسّدون ” أماكن الذاكرة ” بتعبير الفرنسي بيير نورا، وهم على غاية من التنوع في تمثيل الكردية سلباً أو إيجاباً، بين اعتبارهم ماضين وكونهم ناظرين إلى الغد.

ربما هي شهادة صديقه في التقديم، الدكتور عباس ” الشعب الكوردي بحاجة ماسة إلى كشف حقائق التاريخ الحلوة والمرة معاً، بأقلام وأيد جريئة وغير وصولية أو انتهازية منافقة أو بعثية أو تائبة توبة الثعلب المراوغ…ج1، ص 13 “. ذلك مشترَط الحقيقة المتوخاة، لكنه في الآن عينه تسمية لها بلاغتها لمن كانوا وما زالوا في قرارة أنفسهم: منافقين، وصوليين ثعلبيين…الخ.

ربما علينا أن نقدّر صلة القربى الوجدانية والمعرفية بينه وبين بادينانـ”ـه “، من إشارة البوتاني إلى انشغالاته الأولى بحامله الجغرافي ووزره، وهو يتعرض لها سنة 1973 ” ص 41 “.

تلك تأشيرة عبور إلى رحابة البحث التاريخي والتوثيقي، أي ما يخرج الذهني إلى العياني، ويشهد على عراقة مؤالفة فكرية ونفسية مع المكان وجدارته بالمكاشفة التاريخية: السياسية.

أحسب أن لسان حاله، وهو يمد ببصره كمثقف تاريخي في أرجاء بادينان وكردستان عموماً، يقول عن أن ” عدم فهم الحاضر يُولد حتماً من جهل الماضي. لكن ربما لا يقل عبثاً الهلاك في فهم الماضي، إذا لم نعلم شيئاً عن الحاضر “، وهو التعبير لأحد أهم رموز طليعيي التاريخ الجديد مارك بلوخ” 1886-1944 “، عبر كتابه ذي الصيت” تمجيد التاريخ: مهنة المؤرخ “، وقد أصبح إيقونة تأريخ لمن يدرس أمر التاريخ خارج التصورات الكلاسيكية، أي أبعد من مجرد التذكير بالواقعة التاريخية، وبإيراد الوثائق وهي تترى، وربما أمكنَ قلبُ العنوان ليصح كذلك ” مهنة المؤرخ: تمجيد التاريخ”، أي ما يجعل التاريخ مرئياً في أعمق أعماقه، وأن يخضع للتحري والاستنطاق على مدار الساعة، أي ما يبقي التاريخ قيد المساءلة والإضافة والتنوير، بمقدار ما يبقى المؤرخ صنيع التحدي لمهنته وتوسيعها مفهوماً ومعلومةً.

وقد أجازف في القول بأنه إذا كان البوتاني بعيداً عن مؤثرات بحثية واستقصائية” بلوخية “، فإن ما يقدّمه في بنيانه التأريخي حيث يتلاقى فيه الثقافي والسياسي والحامل: وثائقي، يقرّبه منها، إذ إن المادة الضخمة التي يطرحها خلل الكتاب، وفي نهايته بالذات” أكثر من نصف الكتاب ” يمثّل مكتبة وثائقية تغطّي الفترة البحثية المعلنَة، وينطوي على ضرب من مهارة المكاشفة التاريخية، وما هو مخبأ، وينبغي استنطاقه، وهو مرتكز حي في مضمار الحوليات الفرنسية، أي ما يحفّز إرادة المقاربة القرائية والنقدية عما هو مرصوف ومكثّف وقائعياً، وينتظر الإنارة لتحديد مكانة كل وثيقة: تأريخاً، وغاية وبنيةً، إنما أيضاً كيفية إعدادها، وساعتها، وتوقيت طرحها…

ذلك أن الحديث عن الوثيقة يتطلب ليس مجرد عملية ” قص ولصق “، أو ” نسخ ولصق “، وإنما كيفية القص، وفهم المقيم في القص، ونجاعته إن تحول إلى مضمار” اللصق “، فلا يعود مجرد معلومة متغيرة المكان فقط، أي ما يجعل المعلومة ثلاثية الأبعاد مرئيتها.

وهذا يضعنا في نطاق التركيب المعنوي للوثيقة الواحدة، وخطورة التعامل أو التفاعل معها، لما فيها من عنصر غواية واستهداف فاعل المعرفة الذهني، وهي محل استنطاق ومساءلة.

ولكي أحدّد رؤيتي لفكرة الوثيقة وخطورتها القصوى، كما هو مقامها في ” منطقة بادينان “، أنوّه إلى أن لا أكثر من الكتب التي تتضمن موضوعات ذات صلة بما هو وثائقي، وفي سياقات/ مجالات لا يحاط بها إحصائياً، لا بل إن التاريخ المسطور، وإن لم يسعَف بآلة وثائقية، فثمة صدى ” محرّك ” لها، أي على أن التاريخ هذا خرّيج معلَم وثائقي، ومردود إليه، حيث يمكن مراجعة ذلك في العناوين التي تتطرق، مثلاً، إلى العراق، وفي فترات مختلفة، وكيفية وروده في وثائق هذه الدولة أو تلك، حتى بالنسبة لدول المنطقة، وما يتعلق بالكرد وطرق تشكل الوثيقة ذات العائد السياسي، أو الثقافي، أو الاجتماعي، في ” سالنامات ” وغيرها، ومدى الحساسية القائمة في بنية الوثيقة المستقدَمة أو المتحصَّلة بأساليب مختلفة، نظراً لخصوصية كردستان وموقعها في الإعراب السياسي المحلي والإقليمي والدولي وتشابكاتها بالتحديد.

مرايا تاريخ الوثيقة

أحسب، أو لعلّي أحسب، أن هناك سهولة في عرض وثيقة دون أخرى، ويمكن بلوغها في العراق وخارجه، وبصورة خاصة بعد سقوط النظام البعثي ” 2003 “، من قبل المعنيين بها، لكن المهنة التأريخية بطابعها التوثيقي وبدعته، تبدأ من هنا، من لحظة التعرف على الوثيقة، وكيفية منحها شهادة ولادة جديدة وإطلاق سراحها بملامح مقدَّمة من لدن المؤرخ أو الوثائقي.

إنها من بعض النواحي، شبيهة قول القائل عن الإبداع بأنه كالأحجار على قارعة الطريق، إنما ليس في مقدور أي كان تحويل هذه الأحجار إلى عمارة أدبية بجمالية خاصية: استثنائية، وفي حال الوثائق، لا بد أنها وجدت قبل الدكتور البوتاني، وستبقى من بعده، لا بد أن هناك من اطلع على بعض منها قبلها، لا بد أن هناك وثائق لم يتسن له الاطلاع عليها بعد، أو لن يحصل ذلك، وتلك بداهة، ولكن الوثيقة حين ترفَق بعلامات معينة تحدّد خطورتها تقرب ” توتر عال “، هناك يكون لحضور الذات الباحث وجرأة الإرادة البحثية والحفرية الصوت المختلف، وقارىء هذا الكتاب، أكثر من غيره، وقد رافقت المؤرخ ودارس التاريخ البوتاني في حراكه البحثي والتأليفي من خلال المتابعة والسؤال عما تحقق كلما جمعنا لقاء أو شدنا قول إلى المخاض البحثي ووعورته، وهو يفصح عن المعوقات والتداعيات المحتملة، لأن الوثائق لا تخاطب أمواتاً، إنما من هم ما زالوا أحياء، أو من ينتمون إلى دائرتهم في إطار العلاقة مع الآخر: عدو/ أعداء الكرد، أي كتِبت من قبل أناس أحياء، ومخصصة لأناس أحياء، وفي محمية أحياء كذلك.

بالطريقة هذه، لا يعود للوثيقة مجرد وضعية انتقال أو ارتحال وإنما مقاربة نقدية لمن هم قويوُّ الصلة بنزلائها، إنما كما لو أنها ليست ما كانته جرّاء عملية النقلة هذه.

وما يعمد إليه البوتاني، يضم ثالوثاً: الذاكرة، الوثيقة/ الأرشيف، التاريخ. ولا بد للمتنور بحيوية هذا الثالوث أن يأخذ علماً بدور كل طرف:

حين تواجِه الذاكرة التاريخ بثرائها المعجمي والتنويعي وفي أكثر من اتجاه.

حين يواجه التاريخ الذاكرة بإخراجها من صمتها، ويعرّيها، ويهدّدها بالزوال، إن لم تتكلم خلال مدة زمنية معينة، حيث لا تعود مالكة صلاحية استعمال، وقد عفا عليها الزمن.

حين يكون الأرشيف ذاكرة منطوقة في مسار أفقي أو عمودي وعمقي معين، وقد صودق عليه بطريقة ما.

ولعل قارئ ” منطقة بوتان ” يكون على وعد بما كان ذاكرةً، وقد تم استدراجها إلى داخل القرطاس من خلال شهادات معينة، عبر علاقات معينة، ذاكرة أشخاص كانوا داخلين في المكان التاريخي بادينانياً، وبما هو أرشيف، وهو في متضمناته الوثائقية، وفي جهات مختلفة، وها هو كتاب لا يخلو من صلابة مراس، وعناد بحثي، قد تقدَّم بكم هائل منها، وهو كم ركامي، ولكنه يقبل التصنيف والتبويب والتعقيب، في الزمان والمكان، وجِهة المسئولية وحامليها، ويكون التاريخ مترنحاً، بين سخونة الذاكرة تبعاً لحساسيات الوقائع الدائرة وأصحابها، وثقَل الأرشيف وأهليته لأن يُغْني التاريخ أو يضفي عليه طابعاً آخر من التوسع والتعددية، ومن ثم تنشيط الأسئلة عن خلفية كل وثيقة ومروية، وجنسانية الناطق بها عمراً ونوعاً وثقافةً.

هنا لا أطعن في المنهج السينوبوسي ” الفرنسي ” وقِدمها، لحساب التاريخ الجديد، بالعكس، أبرِز قابلية الاحتفاظ به، إلى جانب الآخر، أو ضمناً، لحظة التمكن من إدراك مفهوم الواقعة التاريخية، واستثمارها بطريقة توحي بالجدة، أو بـ” الأصالة ” كما يقال، والبوتاني في هذا المضمار الهائل مساحة والمقدَّم للوثائق، أكثر من صفة ” الملحق ” بالذات، لعله يعني ما يقول أو ما يريد قوله، عندما يستفز قارئه بالتي هي أكثر إيفاء بالمعنى، وتفحُّص مراتب الوثائق، والذين هم داخلون فيها ومقاماتهم، وأدوارهم، هم بشر المكان أريافاً وأمصاراً، أو قرىً وبلدات ومدناً متفاوتة الأحجام، وخطوط تحركات، وتشابك مواقف أو تنازعها عربياً وكردياً.

ولا بد أن تعبير ” إزالة الغبار. ص43 ” عن التاريخ الذي يعنيه، يمضي بنا سراعاً إلى حيث تكون الوثيقة مجاورة لسواها، وفي كلٍّ منها جلاء أمر تاريخ ما، ومخاوف الكشف مقدَّرة.

البوتاني، كما هي قراءتي لنصه الشديد التنافر في مراجعه ومصادره ورواياته وإحالاته، أو هوامشه، وتلك الجداول التي تملأ بطون مئات الصفحات، وهي تتضمن أسماء وتواريخ تسمّيها بأزمنتها وأمكنتها، وجهة الصادر والوارد فيها، والأختام التي تحدد قيمتها وتواقيعها…الخ، تنافر قائم وصادم لكل من لا يعهد في المقروء إلا السرد المتواصل والمطمئِن لقارئه أو لكاتبه أولاً، وهو تنافر لا يفصح إلا عن تدافع المواقف وتضاربها وألسنة الناطقين بها أو مجسّديها، وفي ساح كبرى، أبعد من جغرافية بادينان ذاتها: بين القومي العروبي، والعروبي الإسلامي، والإسلامي المتشدد، والكردي الإسلاموي، والكردي دون مستوى اسمه، والكردي المدافع عن وجوده… في كل ذلك يكون التنافر كمحصَّل أولي للقراءة دالاً على بنيان الكتاب، لكنه شاهد ثرائه، كقول البوتاني ” وكان الدافع الديني سبباً أيضاً في تأييد آغوات ووجهاء بادينان لترشيح الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق والذي توّج في 23 آب 1921 .ص 58 “، أي حيث يكون التنافر عائداً إلى اختلاف المصادر والمراجع والرواة، والمجال الضامن لمعاينتها.

هو مثال من بين مئات الأمثلة على مدى التنافر الذي لوّن تاريخاً قدّم ليس هو التاريخ المفصح عن حقيقته، ولا كان الجدير بالإصغاء إليه، وإنما ما يستوقفه من خلال أدلة ٍتنوّع فيه .

التاريخ المتداول أحادي الطرف، وهو يتجاوب مع سلطة شديدة التمركز، تمارس مسحاً أفقياً محدوداً للمكان وأهليه، وتوليفاً له، من خلال خطاطة ثقافية تعبوية عقائدية تطيح به، على الأقل لحظة قراءة هذه الكلمات ” كانت الإدارة المحلية في لواء ” محافظة ” الموصل وضمن توجهاتها القومية ولعزل بادينان سياسياً وثقافياً عن المناطق الكوردية الأخرى، حريصة على أن يكون معظم مدراء النواحي والأقضية من العرب العاملين في حقل القومية العربية، أو المسكونين بالنزعة القومية العربية المدعومة من الدين الإسلامي. ج1،ص67 “.

هذا المثال يعرّفنا بالطابع التركيبي الموجَّه من قبل السلطات القائمة، ونوعية الضغوط التي كانت تمارس على الأهالي عموماً، إنما على الكرد خصوصاً، من منظور القوة ونوعيتها، أو ثقلها المعتمَد على الأجهزة النافذة الأثر.

وكيف أن الكرد كانوا في مرمى أولي أمر السلطة، وهم ينقسمون على بعضهم بعضاً.

مقصد البوتاني، أي مقصد ؟

ولعل مقصد البوتاني من خلال إيراد مئات الشواهد أو المقتبسات من الكتب أو المنقولة عن روايات شهود عيان، وكيفية تدوين التاريخ، وهو يسمّي أشخاصاً وجمعيات وأحزاباً وتجمعات وقوى محلية وغيرها وهي في تنوعها الفولكلوري، لعله مقصده هو مآلات الكرد وكيف يفكرون في بعضهم بعضاً، وفي أعدائهم، كيف يفكرون عبر أعدائهم، وكيف يفكرون بمقتضى أعدائهم، كيف يتحركون بمقتضى مصالحهم، وهم يعيشون مخاضات تاريخ سياسات متضاربة.

وفي الواجهة : التواطؤ مع الأعداء والحرب على الكرد، حيث تتجلى جرثومة الجاشية، في مستويات مختلفة: جماعية، أو عشائرية، أو فردية، ولكل مستوى تحليل متوافق مع محتواه:

جهة الاستعداد من قبل رؤساء عشائر بادينان للتطوع والذهاب إلى فلسطين” سنة 1948 “، تلبية للنداء الذي وجهه متصرف الموصل.ص 195.

جهة الكرد الذين حاربوا البارزانيين إلى جانب الحكومة سنة 1945، وكوفئوا من قبل الحكومة، صص281-286، وهذا الموقف السلبي من رؤساء العشائر فيما بعد” ص 298 مثلاً “.

ولعل سجل الوثائق والملاحق الذي يأتي بدءاً من ” ص 301 ” وفيما بعد، يشهد على هذا التواطؤ الكارثي لصالح الحكومات العراقية المتعاقبة ضد الحركة القومية الكردية.

فثمة مئات الصفحات تزخر بأدوار مختلفة وأسماء مشبوهة” جاشية “: رؤساء عشائر، أو زعماء قبائل، أو أفراداً في مناصب مختلفة، وأناساً عاديين، لا بد أنهم يستحقون تحليلاً بنيوياً لتوجهاتهم الفكرية، ومكونهم الاجتماعي والثقافي والتربوي.

ويستمر هذا التنوع في الأدوار في الجزء الثاني، والذي من شأنه لفت النظر إلى انقسام التاريخ الكردي وانهدامه داخلياً، والسؤال عما إذا كان تاريخاً كردياً أم لا، عما إذا كان الذي يكوّنه مبعث فخر أم مرارة أم حيرة وقلق في آن؟!

إن التمهيد الذي استهل بالعبارات التالية” قام النظام الملكي في العراق على ثلاثة أركان رئيسية هي : السيطرة البريطانية والإقطاع والبرجوازية الجديدة، ,اصبحت لهذه القوى الثلاث مصالح مشتركة يحميها النظام القائم..ص 5 “، يكاد يستغرق عموم صفحات الكتاب، والتناقضات التي تقوم فيما بينها، كونها ارتكزت إلى مصالح لا ثبات في طابعها الحِصصي، إنما تخضع لمتغيرات الزمان والمكان، وقوة النظام، ومن ثم الضغوط القاعية التي تفقِد النظام توازنه وانعكاس هذه العملية على الأركان الموجودة بالتأكيد، فالقوة هي التي تلوّن كما توجّه المجتمع طالما أنها تحيل القانون إليها وليس أن تنتظم في قالب قانوني.

إن أي متحول سياسي يمارس تغييراً في مسار القوى الموجودة على الأرض، كما في حال ثورة تموز” 1958، والانقسام الدائر في المجتمع ” ص 19 “، وما يخص موقف البعث” العراقي ” ومعه موقف الفئات القومية العربية ضد الحركة القومية الكردية”ص 189 “، ومن ثم تكاتف الحكومة والجاش، مثلاً، ضد البيشمركة” ص 214-312-325…الخ “.

ذلك يستدعي المزيد من ضبط النفس تجنباً للانجرار في المنحدر العاطفي ودوامته، وتوخياً للسوية الفكرية ذات الدمغة العلمية القائمة على ملاحظات عمادها الوقائع المسجلة وتوثيقيتها.

إن قراءة” الوثائق والملاحق ” بدءاً، من ” ص 333 ” وما بعد كذلك، لا أظنها مقدَّمة للمعني بالتاريخ، أو دارسه، أو القارىء الساعي إلى تكوين زاد معرفي تاريخي، تزجية للوقت، وإنما لمعرفة أغوار التاريخ، وخزعبلاته، وطرق تدوينه، والنظر في الثغور التي تتخللها.

إن عبارة المؤرخ الفرنسي لوغوف ذات الدلالة الرهيفة” اليوم جاء من الأمس، وأن الغد يخرج من الماضي “، تنير جلَّ ما انطلقنا منه، وما تعقّبناه بخيوط نسيجه البالغة الدقة وتلويناتها، وهي تمنحنا طمأنينة عقلية أكثر إضاءة جهة بنية الكتاب، وموقع البوتاني كمؤرخ ومقدّم وثائق ليست حيادية طبعاً، إنما تخدم مهنته، وهي العميقة الأثر بحقيقة المطلوب: أي ما يكون ماضياً وهو غير ماض، وما يكون حاضراً، وهو مسحوب إلى ” جوف ” الماضي، أو ” فكه ” المفترس، بقدر ما يطرح المقروء الوثائقي من أوجه خطورة وتهديد صريح ومبطن معاً للغد، وأن الغد غير ممكن الحديث عنه على أنه حر اللسان والبيان وهو محكوم بفقدان براءة” سلفيْه الزمنيين: الحاضر والماضي، أي يطلَب منه إمكان تبرئة ذمته، وهي حالة عصية على الحل إن يُسمَّ ما كان كما كان بشخوصه وبُنى علاقاته، فلا تكون بادينان هي الفسحة الجغرافية تحديداً، إنما ما تكونه درساً لمعرفة التخوم وأبعد، وحتى إزاء ما يجري هنا وهناك.

بعيداً عن اعتماد لغة الكهانة، ربما أمكن القول أن الهاجس الرئيس للبوتاني في كتابه هذا، بدا لو أنه ابتغى من خلاله ممارسة تصفية حساب مشرعنة مع تاريخ عتّم عليه كردياً مع ألسنة شتى، وإن كان لأهل اللسان الكردي، وهو ليس واحداً في لهجاته وتوجساته وتقديراته، السهم الأكبر، وهو طبيعي، إن نظِر في العنوان وما يأتي في التقديم للكتاب، وما ينبني عليه محتوى الكتاب…

هذا الكتاب يتحرر من عنوانه، زماناً ومكاناً، وإن كان يحتفظ به في العمق، تجاوباً مع الجانب القيمي فيه، وهو أنه يكون في مآله مستشرفاً ما هو كردستاني، وما يمكن أن يكون عليه التاريخ الذي لم يكتَب بعد، من قبل أناس متحررين من أثقال التاريخ الفِرقي وجاشياته، إن جاز التوصيف “، وهم أحرار في نفوسهم ورؤوسهم، وهم ينتمون إلى مجتمع يعتمد لغة الشفافية بغية الإقامة في غد يسمّي الجميع بعيداً عن احتسابات فئوية، أو قبلية، أو تاريخوية، أومذهبية.

هذا يتطلب التالي:

هل يمتلك من كانوا عبئاً على نسبهم وحسبهم قدرة َاعتراف بأخطائهم؟

هل لدى المعنيين بما كان تناول المنشور على أنه حقيقة، ليكونوا جديرين ببناء مجتمع مغاير؟

هل ستشهد الأيام القادمة تحركات تمس متضمنات هذا الكتاب، والسعي إلى التحرر مما كان، أم أننا سنبفى نهْب الذاكرة الجمعية المنقسمة على نفسها، وتبقى الجاشية نفسها حمّالة أوجه؟

هنا تنتظر الأسئلة أجوبتها، محكَّاً للآتي، سوى أن البوتاني يكون قد منح مهنته كمؤرخ ما يستحق به البقاء في واجهة تاريخ، ليس الارتقاء إليها بالأمر اليسير، جرّاء شدائد المدوَّن!

دهوك، في 5-9-2017